Jeudi 27 mars 1969. Sur la place de la mairie de Leforest, le printemps hésite. Un faible soleil perce les nuages, mais sa lumière semble incapable de réchauffer l'atmosphère, lourde d'un silence glacial. Le noir domine. Le noir des vêtements, le noir des regards, le noir des cœurs. Au centre de cette marée humaine et silencieuse, cinq cercueils. Cinq boîtes de bois couvertes d'un drap sombre, alignées comme à la parade. Côte à côte. Unis dans la mort comme ils l'étaient, trois jours plus tôt, dans la vie, au cœur de la fosse n°10.

Ils s'appelaient Stanislas Wlazlo, Marian Okolski, Albert Murredu, René Demarlière et Marc Courtecuisse. Le lundi 24 mars, comme des milliers de matins avant celui-ci, ils étaient descendus vers les entrailles de la terre pour y gagner leur pain. Pour arracher au sous-sol le sang noir qui faisait battre le cœur de la région. Mais ce jour-là, la mine, cette mère nourricière et dévorante, a réclamé son dû de la plus brutale des manières.

« Leurs corps disloqués gisaient au pied du bure 4 dans une cage écrasée, éventrée… » Les mots d'Eugène Ruckebusch, le délégué mineur, résonnent sur la place, chargés d'une colère sourde et d'une infinie tristesse. Devant les familles effondrées, les vingt mineurs en tenue de travail qui montent une dernière garde d'honneur, et les milliers de visages anonymes venus partager le deuil, sa voix porte le poids de toute une corporation. Cinq hommes tués. Cinq veuves. Seize orphelins.

Cet accident n'est pas seulement un drame. C'est un présage. Dans cette France des Trente Glorieuses qui rêve de pétrole, de gaz et d'atome, le charbon est déjà un roi déchu. La récession, la logique économique, les fermetures programmées... tout le monde le sait, tout le monde le sent.

Comme le dit Ruckebusch : « les problèmes posés par la récession de l’industrie minière sont déjà suffisamment douloureux pour notre corporation et la population de nos régions, mais le destin est parfois bien cruel. »

Ce jour de mars 1969, à Leforest, ce ne sont pas seulement cinq mineurs qui sont enterrés. C'est toute une époque. C'est le chant du cygne d'une aventure industrielle et humaine qui, pendant plus d'un siècle, a façonné ce territoire, ses paysages et ses âmes. Pour comprendre la profondeur de cette blessure, il faut remonter le temps. Revenir à l'instant où tout a commencé, lorsque Leforest n'était encore qu'un village endormi, ignorant la fortune et la malédiction qui dormaient sous ses pieds.

1850-1866 : La Compagnie de l'Escarpelle et la fosse n°2

Au milieu du XIXe siècle, Leforest est une bourgade paisible, un point sur la carte du nord de la France. Ses 1 126 âmes vivent au rythme des saisons, le regard tourné vers les champs. La terre, on la laboure, on la sème, on la récolte. On ne l'éventre pas. L'idée même que son sous-sol puisse receler une richesse capable de bouleverser les empires est une fantaisie.

Pourtant, la révolution industrielle gronde. Alimentée par la vapeur, elle a un appétit insatiable pour le charbon. Depuis sa découverte près de Valenciennes en 1720, la fièvre de l'or noir s'est emparée de tout le bassin. Les compagnies minières, véritables États dans l'État, étendent leurs tentacules, sondant, forant, cherchant de nouvelles veines à exploiter. Parmi elles, la toute-puissante Compagnie des Mines de l'Escarpelle. Ses ingénieurs, cartes en main, flairent le potentiel de ce secteur encore vierge. En 1847, un premier sondage exploratoire confirme leurs intuitions. La houille est là. Profonde, mais bien présente.

La décision, lourde de conséquences, est prise. Il faut foncer. Le 27 novembre 1850, la concession de l'Escarpelle est officiellement accordée, couvrant 4 721 hectares. Le choix de l'emplacement du premier puits à Leforest est un coup de génie stratégique. On l'implantera juste à côté de la gare, le long de la ligne de chemin de fer Paris-Lille, cette artère d'acier vitale qui permettra d'expédier le charbon vers les hauts fourneaux et les usines de la nation.

En mai 1851, les travaux de la fosse n°2 débutent. On la baptise "fosse Douay", en l'honneur d'un des administrateurs de la Compagnie. Le chantier est un combat. Les hommes creusent à la seule force de leurs bras un puits modeste de 2,65 mètres de diamètre. La terre se défend. À 150 mètres de profondeur, ils atteignent enfin le terrain houiller, mais l'eau s'infiltre, menace, inonde. En février 1853, la fosse est envahie par les eaux. Il faut pomper, consolider, s'acharner. Ce n'est qu'en octobre 1853 que l'extraction peut enfin commencer, avec des premiers accrochages (les galeries horizontales) à 200 et 240 mètres sous la surface.

Fosse n°2 vers 1900

Leforest bascule dans un autre monde. La silhouette du premier chevalement, cette tour de bois et de métal au-dessus du puits, vient griffer le ciel et redessiner l'horizon. Mais un problème de taille se pose : en 1856, sur les 1 126 habitants, aucun n'est mineur. Le savoir-faire, les "gueules noires", il faut les faire venir d'ailleurs, des cœurs miniers déjà éprouvés de la région.

Pour attirer et surtout fixer cette main-d'œuvre, la Compagnie déploie une stratégie qui va façonner le visage de Leforest pour les 150 années à venir : la construction de cités ouvrières. Le paternalisme minier est en marche. La Compagnie ne se contente pas d'employer, elle loge, soigne, éduque, et contrôle. La première cité sort de terre rue Lazare Carnot. Une simple rangée de 18 logements en 1857, qui deviendront 36 en 1866. Ces maisons de briques rouges, identiques, alignées au cordeau, sont plus qu'un toit. Elles sont le symbole de l'ordre et de la discipline imposés par la Compagnie. On les surnommera plus tard les "vieux corons". Ils sont le noyau d'une nouvelle ville qui va inexorablement grignoter les terres agricoles, marquant le début d'une mutation démographique et sociale irréversible. Leforest, le village agricole, est en train de mourir. Leforest, la cité minière, est en train de naître.

Les « vieux corons »

1866-1884 : La vie au fond : Galibots, chevaux et grisou

Dès ses débuts, la fosse n°2 est à la pointe de la modernité de l'époque. Une machine à vapeur actionne le treuil qui descend et remonte les cages, transportant les hommes et le charbon. C'est la fin des archaïques et périlleuses échelles. Mais une fois au fond, la modernité s'arrête. À des centaines de mètres sous terre, dans l'obscurité suintante et le silence oppressant, c'est un retour au Moyen Âge. Le travail est brutal, éreintant, un combat de l'homme contre la roche.

C'est le royaume des "galibots", ces adolescents de 13 à 18 ans qui constituent le bas de l'échelle. Pour un salaire de misère – à peine 1,25 franc pour des journées pouvant atteindre 12 heures –, ils sont les herscheurs. Leur tâche : pousser et tirer, à quatre pattes ou le dos courbé, des wagonnets en bois chargés de charbon, les berlines, sur des rails sommaires. Leurs corps frêles sont les premiers moteurs de la mine. Un mineur adulte, lui, gagne entre 2,50 et 3,50 francs pour 9 heures d'un labeur exténuant. À titre de comparaison, le kilo de pain coûte alors 25 centimes.

En 1855, la Compagnie introduit la traction animale. D'abord des ânes, puis, un an plus tard, les premiers chevaux. Ces animaux, descendus au fond par le puits, souvent suspendus dans des harnais, sont condamnés à une vie de labeur dans une obscurité quasi perpétuelle. Ils ne reverront jamais la lumière du jour, devenant des compagnons de misère pour les hommes, partageant les mêmes galeries étroites et les mêmes dangers.

Et les dangers sont partout. L'ennemi le plus redouté, car invisible et imprévisible, est le grisou. Ce gaz, principalement du méthane, s'échappe des veines de charbon. Inodore, il forme avec l'air un mélange hautement explosif au contact de la moindre flamme nue. Or, à cette époque, les mineurs s'éclairent avec des lampes à huile ou à pétrole non sécurisées. Entre 1880 et 1889, la fosse n°2 est le théâtre d'au moins cinq "coups de grisou", des explosions dévastatrices qui soufflent les galeries et brûlent vifs les hommes.

À cette menace s'ajoutent les éboulements, le "coup de toit" qui enterre les équipes sans préavis. Et puis, il y a le mal qui ronge de l'intérieur, la maladie du mineur par excellence : la silicose. Cette fibrose pulmonaire, causée par l'inhalation constante de poussières de silice, transforme les poumons en pierre. Elle tue à petit feu, dans d'atroces souffrances respiratoires, longtemps après que le mineur a quitté le fond.Cliquez ici pour saisir votre texte.

Face à ces conditions extrêmes et à des salaires qui peinent à nourrir les familles, la colère gronde. La solidarité, forgée dans le noir et le danger partagé, se mue en force de contestation. En 1881, malgré une proposition d'augmentation de 10% par la Compagnie, une grève générale éclate dans tout le bassin de l'Escarpelle. C'est le signe d'un malaise profond, la prise de conscience d'une classe ouvrière qui refuse d'être de la simple chair à charbon.

1884-1926 : De la fosse n°6 à la fosse n°10

La demande en charbon de la France industrielle est un puits sans fond. Pour la Compagnie de l'Escarpelle, la production de la fosse n°2, bien que significative (passant de 70 000 hectolitres en 1854 à 400 000 en 1858), ne suffit plus. L'heure est à l'expansion. Le regard se tourne à nouveau vers les terres de Leforest.

Le 9 avril 1884, à seulement 650 mètres au nord de la fosse n°2, un nouveau chantier démarre. C'est la fosse n°6. Avec un diamètre plus large de 3,65 mètres, elle est initialement conçue comme un puits d'aérage pour sa voisine, afin d'améliorer la ventilation et de lutter contre le grisou. Mais très vite, son potentiel d'extraction devient évident. En 1886, des accrochages sont établis à 223 et 301 mètres. La fosse n°6 entre en production.

Fosse n°6 vers 1900

Pendant ce temps, la fosse n°2 connaît une dernière phase de modernisation. En 1887, un lavoir à charbon moderne y est construit, permettant de trier et de nettoyer la houille pour en améliorer la qualité. La production annuelle atteint 78 139 tonnes. Mais le cœur battant de l'extraction à Leforest s'est déplacé. En 1914, la fosse n°2 cesse d'extraire. Son rôle est désormais subalterne. Elle servira de puits de retour d'air pour sa cadette, la fosse n°6, qui est maintenant directement reliée au réseau ferroviaire et devient le principal centre de production de la Compagnie sur la commune.

Cette dynamique de croissance est brutalement fauchée par le fracas de l'Histoire. En octobre 1914, la Première Guerre mondiale déferle sur la région, et Leforest se retrouve en zone occupée. L'envahisseur allemand, dans une logique pragmatique et implacable, comprend immédiatement la valeur stratégique du charbon pour son industrie de guerre. La Kriegswirtschaft, l'économie de guerre allemande, exige d'immenses quantités de combustible. La fosse n°6 est remise en activité de force. Les mineurs non mobilisés sur le front sont réquisitionnés, contraints de descendre chaque jour pour extraire le charbon qui alimentera les usines et les trains de l'ennemi. Pendant quatre longues années, sous une surveillance militaire constante, les puits de Leforest tournent à plein régime pour l'effort de guerre du Reich, dans une atmosphère lourde de tension et de résistance passive.

Miraculeusement, les infrastructures souterraines, les kilomètres de galeries et les tailles d'abattage, traversent le conflit sans dommages majeurs. Mais la surface n'aura pas cette chance. En octobre 1918, sentant la défaite imminente, l'armée allemande en retraite applique avec une froideur méthodique la politique de la terre brûlée. Les installations de la fosse n°6 sont condamnées. Les charges de dynamite sont placées avec soin. Les majestueux chevalements de métal, les puissantes machines d'extraction, les bâtiments des recettes, les ateliers, tout est systématiquement anéanti dans une série d'explosions qui secouent la terre et les âmes. À la Libération, les habitants découvrent un spectacle de désolation : le carreau de la fosse n°6 n'est plus qu'un enchevêtrement de poutrelles tordues, de béton éventré et de ferraille calcinée, un cimetière industriel sous un ciel enfin libre. La plupart des mineurs sont au chômage. Pour survivre, 58 d'entre eux, à peine revenus du front, sont contraints à un nouvel exil, transférés à la fosse d'Auchel, dans le Pas-de-Calais, une zone moins dévastée.

Fosse n°2

Fosse n°6

La gare

La reconstruction qui s'ensuit est une tâche titanesque, à l'échelle de la dévastation. La France exsangue a un besoin vital, immédiat, de charbon pour panser ses plaies et relancer son industrie. Mais la main-d'œuvre manque cruellement. Le conflit a prélevé un lourd tribut : 56 mineurs de Leforest, dont les noms seront gravés sur le monument aux morts, sont tombés "pour la France". C'est toute une génération de savoir-faire et de bras qui a été sacrifiée. Face à cette pénurie, la Compagnie des Mines de l'Escarpelle, comme toutes les autres, se tourne vers l'étranger. C'est le début d'une vague d'immigration organisée et massive qui va redéfinir l'identité de Leforest pour toujours. Les premiers contingents arrivent de Pologne, notamment de Westphalie, une région allemande où des milliers de Polonais travaillaient déjà dans les mines de la Ruhr. Recrutés pour leur expérience et leur robustesse, ils apportent un savoir-faire précieux. Peu après, ils sont suivis par des vagues d'Italiens, fuyant la misère d'un pays rural et surpeuplé, cherchant un avenir dans le "pays noir". Tandis que la main-d'œuvre afflue, la Compagnie réorganise son infrastructure : la fosse n°6 est reconstruite et la vieille fosse n°2, dont le rôle se limitait déjà à l'aérage, est maintenue en fonction pour assurer la ventilation du réseau souterrain en pleine expansion.

Leforest devient une mosaïque de cultures, une Babel du charbon. En 1926, la ville compte 3 316 habitants, dont 870 étrangers. Pour loger tout ce monde, les cités minières s'étendent à une vitesse vertigineuse : Carnot, Falemprise, Le Planty, la cité du Sapin Vert... Des baraquements sont même construits à la hâte pour les célibataires.

Fosse n°2 – reconstruite pour aérage

Fosse n°6 – reconstruite

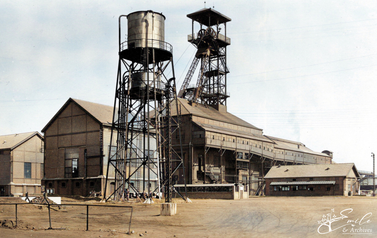

Fosse n°10

Cette frénésie de reconstruction et de production culmine avec la décision de foncer un troisième et dernier puits, un véritable colosse industriel. En 1923, les travaux de la fosse n°10 débutent, encore plus au nord. C'est la fosse de tous les superlatifs. Un chevalement de 45 mètres de haut, une lampisterie pour 1 500 hommes, un système d'encagement et de décagement automatique, un chemin de fer la reliant directement à la fosse n°6 et au réseau national. Elle est conçue pour être le joyau de la Compagnie.

Dès sa mise en service en 1926, elle supplante toutes les autres. La fosse n°6, après avoir été le cœur de l'extraction, est reléguée au rôle de puits de service et d'aérage pour la n°10, avant d'être définitivement mise en sommeil en novembre 1936, après avoir extrait plus de 4,5 millions de tonnes de houille. La fosse n°10 devient l'unique centre d'extraction de Leforest, un monstre d'acier et de béton capable de produire 1 200 tonnes de charbon par jour en 1938. L'ère des géants a commencé.

1934 : La grande grève et l'expulsion des mineurs polonais

L'essor de la fosse n°10 s'accompagne d'une intensification de l'immigration polonaise. Ils arrivent par trains entiers, avec leurs familles, leurs traditions, leur langue et leur foi. En 1931, la démographie de Leforest est spectaculaire : sur 5 013 habitants, 2 191 sont Polonais. Près de 40% de la population. L'intégration n'est pas toujours simple. Dans une France encore traumatisée par la Grande Guerre, ces "Polaks" venus d'Allemagne sont parfois accueillis avec méfiance, voire hostilité. Mais au fond, à 300 mètres sous terre, la nationalité s'efface. Dans la poussière, la sueur et le danger, on n'est plus Français, Polonais ou Italien. On est mineur. Une fraternité de l'ombre se noue, une solidarité de classe qui transcende les origines. C'est cette force collective qui va exploser à la face de la Compagnie et du gouvernement français lors des grandes grèves de 1934.

Le contexte est celui de la crise économique mondiale de 1929. Pour rester compétitives, les compagnies minières cherchent à réduire les coûts, ce qui se traduit par une pression accrue sur les salaires et les conditions de travail. Les mineurs polonais, particulièrement bien organisés sur le plan syndical et politique, sont en première ligne de la contestation. La réaction des autorités est d'une brutalité inouïe. Le gouvernement français, en parfaite intelligence avec le patronat minier, voit dans cette grève une occasion de "nettoyer" le bassin de ses éléments les plus revendicatifs. La répression ne sera pas seulement policière, elle sera administrative. On décide d'expulser en masse les meneurs, syndicalistes et communistes, en utilisant leur nationalité étrangère comme prétexte.

La grève, qui éclate au printemps 1934, paralyse la fosse n°10 et s'étend comme une traînée de poudre. Les piquets de grève, tenus par des hommes déterminés, bloquent l'accès aux puits. Dans les corons, la solidarité s'organise : des soupes populaires sont mises en place pour nourrir les familles, et les femmes jouent un rôle crucial dans le soutien au mouvement. Mais la tension est palpable. Les "gardes de la Compagnie", une milice privée, patrouillent, et les forces de l'ordre sont déployées en nombre. Des affrontements éclatent. Pour le patronat et les autorités, cette grève n'est pas seulement un conflit social ; c'est une insurrection menée par des étrangers, une menace communiste qu'il faut écraser. La presse de l'époque dépeint les mineurs polonais comme des agitateurs dangereux, préparant le terrain à la répression qui s'annonce. C'est dans ce climat de guerre sociale que la décision est prise de frapper un grand coup, non pas en négociant, mais en brisant la colonne vertébrale du mouvement : les leaders étrangers.

Le 8 août 1934, le drame se joue à Leforest. À l'aube, les gendarmes frappent aux portes des corons. La sentence tombe, froide et sans appel : 84 mineurs polonais, identifiés comme meneurs, reçoivent un arrêté d'expulsion. Ils ont 36 heures pour faire leurs bagages – pas plus de 20 kg autorisés par personne – et quitter le pays qui les a fait venir pour exploiter ses richesses et où ils avaient commencé à construire une vie. C'est la consternation. Des scènes déchirantes se déroulent dans les rues des cités. Des femmes s'effondrent en larmes, des enfants ne comprennent pas pourquoi ils doivent abandonner leur maison, leurs amis, leur école. On tente de rassembler en toute hâte quelques biens précieux, des souvenirs, des vêtements, dans des valises de fortune. Des familles entières, dont les enfants sont parfois nés en France et ne connaissent pas d'autre pays, sont brisées, disloquées. C'est un exode forcé, un arrachement que beaucoup vivent comme une véritable "déportation". Parmi les expulsés se trouve un jeune homme de 21 ans, un militant actif et écouté, nommé Edward Gierek. Son départ est un coup dur pour le mouvement. L'Histoire est ironique : quarante ans plus tard, en 1970, il deviendra le Premier secrétaire du Parti ouvrier unifié polonais, le dirigeant de la Pologne communiste. L'expulsé de Leforest devenu chef d'État, un symbole puissant de ce destin brisé puis reconstruit.

1941-1946 : De l'occupation au Statut du Mineur

La Seconde Guerre mondiale plonge à nouveau la mine dans la tourmente. Occupation allemande, production réquisitionnée pour l'effort de guerre nazi. Mais cette fois, un esprit de résistance s'organise. En mai-juin 1941, une grève historique éclate dans tout le bassin, partie de la fosse n°7 de Dourges. C'est un acte de défiance patriotique autant qu'une revendication sociale. Les mineurs ralentissent la production, sabotent le matériel. La répression, menée par l'armée allemande avec la complicité active des houillères qui fournissent les listes des grévistes, est féroce. Des centaines de mineurs sont arrêtés, déportés dans les camps de la mort. Beaucoup n'en reviendront pas.

À la Libération, en 1944, le patronat minier est discrédité. Accusé de collaboration économique avec l'ennemi, il est sur la sellette. Le Gouvernement provisoire de la République française, qui compte des ministres communistes, a une priorité absolue : reconstruire le pays. Pour cela, il faut de l'énergie. Le charbon est la clé de voûte de la renaissance nationale. C'est le début de la "bataille du charbon". Pour mobiliser les mineurs et tourner la page des anciennes compagnies, l'État prend une décision historique. Par la loi du 17 mai 1946, les houillères sont nationalisées. Les Charbonnages de France sont créés.

C'est une révolution. La mine n'appartient plus à des actionnaires, elle appartient à la Nation. Cette nationalisation s'accompagne de la promulgation du Statut du mineur. C'est une immense conquête sociale, la reconnaissance de la dignité et de la dangerosité d'une profession de forçats. Le mineur devient le "premier ouvrier de France". Ce statut lui accorde des avantages sans précédent : un régime de sécurité sociale et de retraite spécifique et avantageux, la reconnaissance officielle de la silicose comme maladie professionnelle, le droit au logement gratuit et au chauffage, et une forte représentation syndicale dans la gestion de l'entreprise.

Pour faire tourner les fosses à plein régime et remplacer les prisonniers de guerre allemands qui avaient été affectés à la production (un camp de 600 prisonniers fut d'ailleurs installé sur le site de la fosse n°6), l'État organise de nouvelles campagnes de recrutement. On fait appel aux Français, mais aussi, de nouveau, à l'immigration, en Italie, au Maroc et en Algérie. Pour cela, il lance une gigantesque campagne d'affichage sur tout le territoire national, mais aussi à l'étranger, comme en témoigne la célèbre affiche destinée à attirer les travailleurs italiens. Les cités de Leforest voient arriver de nouveaux visages, de nouvelles langues, enrichissant encore la mosaïque culturelle de la ville.

1952-1992 : L'apogée et la fermeture des fosses

L'après-guerre est l'âge d'or de la fosse n°10. L'État investit massivement dans la modernisation. L'électricité remplace l'air comprimé, les haveuses mécaniques abattent le charbon à la place des pioches et des explosifs, les convoyeurs blindés remplacent les berlines poussées par les hommes. La productivité explose. Paradoxalement, alors que la mécanisation fait chuter les effectifs dans tout le bassin, ceux de la fosse n°10 continuent d'augmenter, passant de 791 mineurs de fond en 1947 à 1 240 en 1964. En 1952, un lavoir ultra-moderne est inauguré sur le carreau. Cette même année, en avril, la fosse n°10, longtemps considérée comme la "lanterne rouge" du groupe, remporte le fanion régional de la productivité. Une immense fierté parcourt la ville. Leforest est au sommet de sa gloire minière.

Mais cet apogée est un crépuscule. La logique économique a déjà changé. Le pétrole et le gaz, moins chers, plus faciles à exploiter et à transporter, s'imposent comme les nouvelles reines des énergies. Le charbon français, extrait dans des conditions difficiles à des profondeurs toujours plus grandes, n'est plus compétitif. Le plan Jeanneney de 1960 planifie la récession organisée de l'industrie charbonnière. La fin est annoncée, programmée.

C'est dans ce contexte de déclin inexorable que survient le drame du 24 mars 1969. L'accident de la cage de bure, qui fauche la vie de cinq hommes, est plus qu'une tragédie. Il sonne comme le glas. Il rappelle de la manière la plus cruelle que, malgré la modernisation, la mine reste une dévoreuse d'hommes. La peine des ouvriers, évoquée par le délégué Ruckebusch, est double : celle du deuil et celle de voir leur monde disparaître.

La fin s'accélère. Le vieux puits de la fosse n°2, qui servait encore à l'aérage de la fosse n°8 d'Évin-Malmaison, est définitivement remblayé en 1970, après 120 ans de service. En novembre 1973, l'extraction cesse à la fosse n°10. Le géant se tait. Il aura remonté près de 12 millions de tonnes de charbon. Il ne servira plus que de puits de secours et d'aération pour la fosse n°9 de Roost-Warendin, où une partie du personnel est mutée.

L'activité minière disparaît officiellement du territoire de Leforest. Mais les symboles, les fantômes de fer et d'acier, restent debout. Pour un temps. Le puits de la fosse n°6, jugé trop vétuste, est remblayé en 1983. Son chevalement est abattu le mardi 13 novembre 1984 à 14h45. La machine d'extraction, sauvée de la ferraille, est aujourd'hui exposée au Centre Historique Minier de Lewarde, témoin silencieux d'une époque révolue.

Destruction du chevalement de la Fosse n°10

Le coup de grâce est porté au dernier géant. Le puits de la fosse n°10 est remblayé au début de l'année 1991, une mise au tombeau silencieuse qui annonce la fin. Puis vient le spectacle final, l'exécution publique. Le mercredi 11 mars 1992, une petite foule se rassemble, composée d'anciens mineurs aux yeux humides et de jeunes qui n'ont jamais connu le fond. À 15h50 précises, après un silence pesant, une détonation sourde retentit. Son majestueux chevalement, cette ultime sentinelle de fer qui a veillé sur des générations de Leforestois, vacille un instant, comme dans un dernier souffle. Puis, dans un long gémissement de métal torturé et un fracas de tonnerre, il s'effondre sur lui-même, disparaissant dans un immense nuage de poussière rousse, un linceul recouvrant des décennies de sueur et de sacrifices. Quand la poussière retombe enfin, elle révèle une béance. Le ciel de Leforest, autrefois griffé par cette silhouette familière, est désormais tragiquement vide, laissant un vide immense dans le paysage et dans les cœurs.

Leforest après la mine : L'héritage des « gueules noires »

Aujourd'hui, les chevalements ont disparu. Les terrils, ces montagnes noires et stériles nées des entrailles de la terre, ont été reconquis par la nature. Le terril conique n°122 de la fosse 10 est un poumon vert, une colline boisée où l'on se promène. Les anciens carreaux de fosse ont été reconvertis en zones industrielles ou en lotissements. Seuls quelques bâtiments, comme les bureaux et le logement du garde de la fosse 10, subsistent, discrets vestiges d'un passé monumental.

Mais l'héritage de la mine est ailleurs. Il est indestructible. Il est gravé dans la brique rouge des corons, dans l'urbanisme si particulier de la ville. Il résonne dans les noms de famille aux consonances polonaises, italiennes, maghrébines, qui racontent les vagues successives d'hommes venus chercher ici une vie meilleure. Il survit dans la mémoire collective, dans les récits transmis de génération en génération, dans cette solidarité et ce caractère bien trempé, forgés par des décennies de labeur partagé et de luttes communes.

Le 7 décembre 2013, une plaque commémorative a été inaugurée sur le clocher de l'église Saint-Nicolas, en souvenir de la catastrophe de 1969. Un simple rappel, pour que personne n'oublie. Leforest a tourné la page du charbon. Mais le sol de la ville reste parcouru par des kilomètres de galeries silencieuses, comme autant de cicatrices. Et dans l'air, pour qui sait écouter, flotte encore l'écho lointain du marteau-piqueur, le grondement des machines, et les voix de ces milliers de "gueules noires" qui, par leur sueur et parfois leur sang, ont écrit l'histoire de ce territoire. Le sang noir ne coule plus, mais l'âme de la mine, elle, est éternelle.

Aujourd'hui, je termine un nouvel article sur Leforest. Même si je ne m'y limite plus, son histoire continue de faire intimement partie de la mienne. Et cet article a une saveur toute particulière. Je parle de la Mine. En profondeur, au sens propre comme au sens figuré.

Pendant toute la préparation de ce travail, dont les recherches ont commencé en mars dernier, une pensée ne m'a jamais quitté. Celle de mon grand-père. Mineur, il était plutôt « taiseux » sur le sujet, et c'est surtout ma grand-mère qui m'en parlait, par bribes, par anecdotes. Mais un souvenir précis, le mien, est resté gravé.

Je me souviens de ce jour de mars 1992. Le dernier chevalement de Leforest allait tomber. Une page se tournait, un symbole s'effondrait. Mon grand-père n'a pas voulu y assister. Trop dur, sans doute. Voir disparaître ainsi le décor de toute une vie de labeur. Mais le soir venu, il m'a emmené me promener avec son chariot, ce même chariot dans lequel il m'a tant fait explorer les moindres recoins de notre ville.

Nous nous sommes arrêtés à la cité du Bois. Le silence était pesant. Derrière la clôture, l'imposant chevalement n'était plus qu'un tas de ferraille tordue, une silhouette fantôme couchée sur le sol. Mon grand-père a regardé le vide, longtemps. Puis, comme s'il se parlait à lui-même, d'une voix que je n'ai jamais oubliée, il a murmuré : « A ch't'heure, s'in est vraimint terminé d'eule fosse... »

En écrivant ces lignes, je comprends que ce n'était pas seulement la fin de la mine qu'il contemplait ce soir-là, mais un morceau de sa propre vie qui venait de s'écrouler avec le chevalement. Et c'est cette histoire, la sienne, la leur, que j'essaie humblement de maintenir debout.

À mon grand-père, André Delmer (1930–1999).

Ajouter un commentaire

Commentaires

Vous avez tout relaté dans votre "reportage" petite fille de mineur, je ne peux que vous en remercier.

Ne les oublions pas