Bienvenue dans ce dix-neuvième article de notre #ChallengeAZ ! Dans le chapitre précédent, nous avons observé la vie de nos familles grâce à la "grande photo" des Recensements. Nous les avons vus regroupés, vivants, dans leurs foyers. Aujourd'hui, nous abordons une étape plus solennelle, mais tout aussi révélatrice : celle de la fin de vie et de la transmission. Nous allons ouvrir les archives des Successions.

La mort d'un ancêtre est un point final dans notre chronologie. Mais en généalogie, chaque fin est aussi un commencement. La succession, c'est le pont entre les générations. C'est l'acte administratif et fiscal qui photographie un patrimoine à l'instant précis où il change de mains. Que possédait réellement notre trisaïeul à la fin de sa vie ? Une ferme prospère ou une simple masure ? Des dettes auprès du cabaretier ou un bas de laine bien rempli ? Et, question cruciale pour le généalogiste : qui étaient ses héritiers ?

Les archives successorales, gérées par l'administration de l'Enregistrement, sont le testament économique de nos aïeux. Souvent perçues comme complexes ou austères, elles sont en réalité d'une richesse phénoménale, surtout pour les XIXe et XXe siècles. Elles nous offrent non seulement une liste exhaustive des biens, mais aussi et surtout, la liste complète et officielle de tous les enfants, même ceux qui ont quitté le village depuis des décennies, même les filles mariées dont on a perdu la trace. C'est un outil d'une puissance redoutable pour retrouver des branches perdues et comprendre le statut social réel de nos familles.

Dans ce guide, nous allons démystifier ces archives. Nous apprendrons à naviguer dans les "Tables des Successions et Absences", véritable index des défunts, avant de plonger dans le détail des "Déclarations de succession" pour dresser le bilan final de la vie de nos ancêtres. Préparez-vous à devenir l'exécuteur testamentaire de votre propre histoire familiale.

Chapitre 1 – L'enregistrement, mémoire fiscale du patrimoine

Contrairement à l'état civil qui enregistre les personnes, l'administration de l'Enregistrement (créée à la Révolution) enregistre les "mutations" de propriété. Un achat, une vente, un contrat de mariage, un décès... tout acte qui transfère un bien ou de l'argent doit être "enregistré", c'est-à-dire déclaré, pour que l'État puisse percevoir un impôt. C'est dans cette masse de documents fiscaux que se cachent les archives successorales.

Pour le généalogiste, deux documents principaux sont à maîtriser :

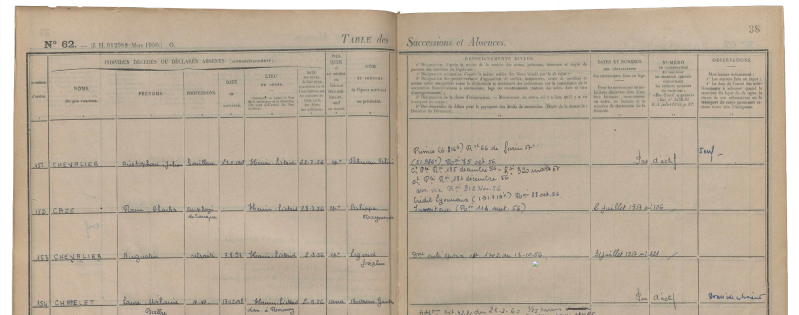

- Les Tables des Successions et Absences (TSA) : C'est la porte d'entrée, l'index alphabétique de toutes les personnes décédées sur le territoire d'un "bureau de l'enregistrement" donné. Pour chaque défunt, la table donne des informations essentielles et, surtout, la référence pour trouver le document suivant.

- Les Déclarations de Succession : C'est le document principal, la déclaration détaillée remplie par les héritiers dans les mois suivant le décès. Elle liste l'ensemble de l'actif (ce que le défunt possédait) et du passif (ce qu'il devait). C'est le bilan comptable de toute une vie.

Avant le XIXe siècle, cette information se trouvait principalement dans les inventaires après décès notariés (lettre I). Les archives de l'Enregistrement sont en quelque sorte leurs descendantes directes, plus systématiques et standardisées.

Chapitre 2 – Les Tables des Successions et Absences (TSA), votre Meilleur Alliée

Imaginez un index qui, pour une commune et une période données, vous listerait tous les décès, avec la date précise et le nom de tous les héritiers. Ce rêve de généalogiste existe : ce sont les TSA. Ces registres sont généralement tenus par ordre alphabétique du nom du défunt et par année.

Voici ce que vous trouverez dans les colonnes d'une table :

- Nom, prénoms et profession du défunt : L'identification de base.

- Domicile du défunt : Son dernier lieu de vie.

- Date et lieu du décès : Une information en or massif ! C'est souvent grâce aux TSA que l'on retrouve une date de décès précise lorsque l'on ne sait où chercher dans les tables décennales.

- Noms, prénoms et domicile des héritiers : C'est LA colonne la plus importante. Vous y trouverez listés :

- Le conjoint survivant.

- Tous les enfants, y compris les filles mariées avec leur nom d'épouse et leur nom de jeune fille.

- Le domicile de chaque héritier. C'est ici que l'on retrouve la trace de l'enfant parti vivre à Paris, à Lyon ou même en Algérie.

- Date de la déclaration : La date à laquelle les héritiers ont déposé le dossier.

- Référence du dossier : Le numéro de volume et de folio du registre des "Mutations par décès" ou des "Déclarations de succession" où trouver le dossier complet.

La puissance des TSA est phénoménale pour casser des murs :

- Retrouver une fratrie complète : L'état civil vous donne les naissances, mais les TSA vous confirment qui est encore en vie au moment du décès du parent.

- Suivre les femmes : C'est le meilleur outil pour retrouver le nom de l'époux d'une fille dont vous aviez perdu la trace.

- Découvrir des branches inconnues : Si un enfant est décédé avant son parent, ce sont ses propres enfants (les petits-enfants du défunt) qui héritent "par représentation". Les TSA vous les révèlent, ouvrant une nouvelle branche à explorer.

Chapitre 3 – La déclaration de succession, le bilan de toute une vie

Une fois la référence obtenue dans les TSA, vous pouvez demander à consulter la déclaration de succession elle-même. C'est un document souvent long de plusieurs pages, qui dresse l'inventaire du patrimoine.

- L'Actif de la succession (ce qui est possédé)

- Biens immobiliers : La liste détaillée des propriétés : "une maison d'habitation sise à Lens, rue de la Paix numéro 12, comprenant...", "une parcelle de terre labourable au lieu-dit Le Champ du Moulin...". Chaque bien est décrit et estimé.

- Biens mobiliers : Il s'agit des meubles, des objets, des outils. Parfois, on a une liste détaillée poignante ("une armoire en chêne, un lit, six chaises, une vache de race flamande..."). Le plus souvent, pour les petites successions, on trouve une estimation globale : "le mobilier meublant évalué à la somme de...".

- Actif financier : L'argent liquide ("argent comptant trouvé au domicile"), le solde des comptes en banque, les livrets de caisse d'épargne, les actions ou obligations.

- Créances : L'argent que d'autres personnes devaient au défunt (une reconnaissance de dette en sa faveur, par exemple).

- Le Passif de la succession (ce qui est dû)

- Dettes diverses : Les factures impayées au moment du décès : "dette envers le Dr. Leroy pour soins", "facture du boulanger M. Petit", "loyers en retard...". Ces détails nous plongent dans le quotidien des derniers mois de la vie de l'ancêtre.

- Frais funéraires : Le coût du cercueil, du service religieux, de la concession au cimetière. Un détail touchant qui nous renseigne sur les rites de l'époque.

En soustrayant le passif de l'actif, on obtient l'actif net successoral, la somme qui sera partagée entre les héritiers et sur laquelle l'impôt sera calculé. Ce document est le portrait économique le plus fidèle et le plus intime que l'on puisse espérer trouver sur un ancêtre.

Chapitre 4 – Stratégies de recherche et pièges à éviter

- Où chercher ? Ces archives sont conservées aux Archives Départementales, dans la sous-série 3Q (Enregistrement). Elles ne sont que très rarement numérisées et nécessitent donc une visite en salle de lecture.

- Comment s'y prendre ? La méthode pas-à-pas :

- Identifier le bon bureau : Il faut d'abord trouver de quel bureau de l'enregistrement dépendait la commune où votre ancêtre est décédé. Les guides de recherche des AD vous donneront cette information.

- Consulter les Tables (TSA) : Une fois le bureau identifié, demandez les registres des TSA pour la période du décès. N'oubliez pas que la déclaration peut être faite jusqu'à 6 mois après le décès, donc consultez l'année du décès et la suivante.

- Relever la référence : Une fois votre ancêtre trouvé dans la table, notez soigneusement la référence du dossier (numéro de volume, folio, case...).

- Demander la Déclaration : Avec cette référence, demandez la communication du registre des déclarations de succession correspondant.

- Les limites à connaître :

- Les successions "Néant" : Pour les plus pauvres de nos ancêtres, qui ne possédaient rien, il n'y avait pas de déclaration à remplir. Ils peuvent néanmoins apparaître dans les TSA avec la mention "Néant", "Indigent" ou "Insuffisance d'actif". Cette information, bien que négative, est en soi un renseignement social précieux.

- Accessibilité : La nécessité de se déplacer aux archives peut être un frein, mais la richesse de l'information justifie largement l'effort.

Conclusion – L'Héritage, bien plus que de l'argent

Les archives successorales nous offrent bien plus qu'une simple évaluation financière. Elles nous parlent de la réussite ou des difficultés d'une vie. Elles nous montrent ce qu'une génération a réussi à bâtir et ce qu'elle a jugé digne de transmettre à la suivante. Une maison, quelques arpents de terre, un livret d'épargne péniblement rempli, ou simplement un mobilier modeste... chaque succession raconte une histoire.

En identifiant tous les héritiers et en décrivant le patrimoine dans ses moindres détails, ces documents sont une passerelle. Ils clôturent la biographie de nos ancêtres tout en ouvrant de nouvelles pistes de recherche vers leurs enfants et leurs petits-enfants. C'est le bilan final, l'inventaire d'une vie, et une source essentielle pour tout généalogiste qui souhaite comprendre la réalité matérielle de ses racines.

Dans notre prochain article pour le #ChallengeAZ, nous reviendrons à un outil de base, un instrument de navigation indispensable pour s'orienter dans l'océan de l'état civil, avec la lettre T... comme Tables Décennales.

Ajouter un commentaire

Commentaires