Bienvenue dans ce seizième article de notre #ChallengeAZ ! Après avoir exploré des sources nées de la guerre et des choix d'identité, nous allons aujourd'hui nous pencher sur des archives plus silencieuses, mais qui parlent avec une force incomparable. Nous allons ouvrir les boîtes à chaussures, les albums oubliés au grenier, pour nous intéresser à une source qui nous regarde droit dans les yeux : la Photographie de famille.

De toutes les archives qu'un généalogiste peut espérer trouver, la photographie est sans doute la plus émouvante. C'est un lien direct, presque magique, avec le passé. Un acte d'état civil nous donne un nom et une date ; une photographie nous donne un visage. Pour la première fois, nous pouvons observer la couleur des cheveux de notre arrière-grand-mère, la fierté dans la posture de notre trisaïeul, la timidité d'un enfant sur le point de faire sa communion. C'est un fragment de vie, un instantané d'éternité arraché au temps qui passe.

Mais le généalogiste ne doit pas se contenter de la simple émotion. Car une photographie ancienne est bien plus qu'une illustration pour notre arbre généalogique. C'est un document historique à part entière, un artefact chargé d'indices qu'il faut apprendre à décrypter. Une photo non identifiée n'est pas une fatalité, c'est une enquête qui commence. La mode vestimentaire, le format du support, le cachet du photographe au dos, le décor, la posture des personnages... chaque détail est une piste, une pièce du puzzle.

Dans ce guide, nous allons apprendre à ne plus seulement regarder nos vieilles photos, mais à les interroger. Nous allons enfiler la casquette du détective et le tablier de l'historien pour dater, localiser et identifier ces visages venus du passé. Nous verrons où dénicher ces trésors, comment les analyser et, surtout, comment les préserver pour les générations futures. Préparez votre loupe, l'enquête commence.

Chapitre 1 – Une Révolution dans la mémoire familiale

Avant le milieu du XIXe siècle, seuls les plus fortunés pouvaient espérer laisser une image d'eux-mêmes, grâce au talent coûteux d'un peintre. Pour l'immense majorité de nos ancêtres, leur visage était destiné à disparaître avec le souvenir de ceux qui les avaient connus. L'invention de la photographie en 1839 a tout changé.

- Les Débuts (1840-1860) : Un objet de luxe Les premiers procédés comme le daguerréotype (une image unique sur plaque de métal) étaient chers et complexes. Se faire "tirer le portrait" était un événement rare, réservé à la bourgeoisie urbaine. Les poses étaient longues et rigides, les sourires absents.

-

La Démocratisation (1860-1890) : L'Ère du négatif sur verre et de la Carte de Visite La véritable révolution est l'invention de la photographie "carte de visite" (CDV) par Disdéri en 1854. Un petit portrait (environ 6x9 cm) collé sur un carton rigide.

-

Le négatif sur plaque de verre : C'est la technologie clé de cette époque. Le photographe en studio n'utilise plus une plaque de métal unique comme le daguerréotype, mais un négatif sur plaque de verre. D'abord au collodion humide (complexe, car la plaque doit être préparée et développée immédiatement) puis au gélatino-bromure d'argent (plaque sèche, plus simple d'usage), ce négatif permet de "tirer" de multiples épreuves positives identiques sur papier.

C'est ce procédé qui permet de produire la "carte de visite" en plusieurs exemplaires pour un coût bien moindre. Le succès est fulgurant. Désormais, même les classes moyennes et populaires peuvent s'offrir un portrait. C'est l'âge d'or des studios de photographes qui fleurissent dans toutes les villes. Le format plus grand, la photo "cabinet", suit rapidement. Pour le généalogiste, c'est une période bénie : la probabilité de trouver un portrait d'un ancêtre né après 1830 augmente considérablement.

-

- La photographie pour tous (à partir de 1890) : L'Instantané Avec l'invention des appareils portables comme le "Kodak Brownie", la photographie quitte le studio pour entrer dans la sphère privée. C'est la naissance de la photo de famille telle que nous la connaissons : les pique-niques, les réunions de famille, les premiers pas d'un enfant... Le photographe n'est plus un professionnel, c'est un membre de la famille. Les clichés deviennent plus spontanés, plus vivants.

- C'est durant cette période, généralement entre 1890 et 1920, que se développent les photographies "carte postale". Ces clichés, représentant les rues de nos villages, étaient utilisés par nos ancêtres comme support de correspondance.

Comprendre cette chronologie est la première étape pour dater approximativement une photo. Si vous avez un portrait cartonné pris en studio, il date très probablement de la seconde moitié du XIXe siècle. Si c'est un petit cliché en noir et blanc aux bords dentelés, vous êtes sans doute au XXe siècle.

Chapitre 2 – Mener l'enquête : L'analyse d'une photographie ancienne

Vous avez trouvé une photo. Pas de nom, pas de date. C'est une "orpheline". Voici une méthode en trois temps pour lui redonner son identité.

Étape 1 : Analyser le support (L'objet)

Avant même de regarder l'image, examinez l'objet.

- Le type de support : Est-ce une plaque de métal (daguerréotype), de verre (ambrotype), de fer blanc (ferrotype), ou un tirage sur papier collé sur carton ? Cette identification donne déjà une fourchette chronologique.

- Le format : Mesurez-le. Une carte de visite (CDV) mesure environ 6.3 x 10.5 cm, une carte cabinet environ 11 x 16.5 cm. Chaque format a eu sa période de popularité.

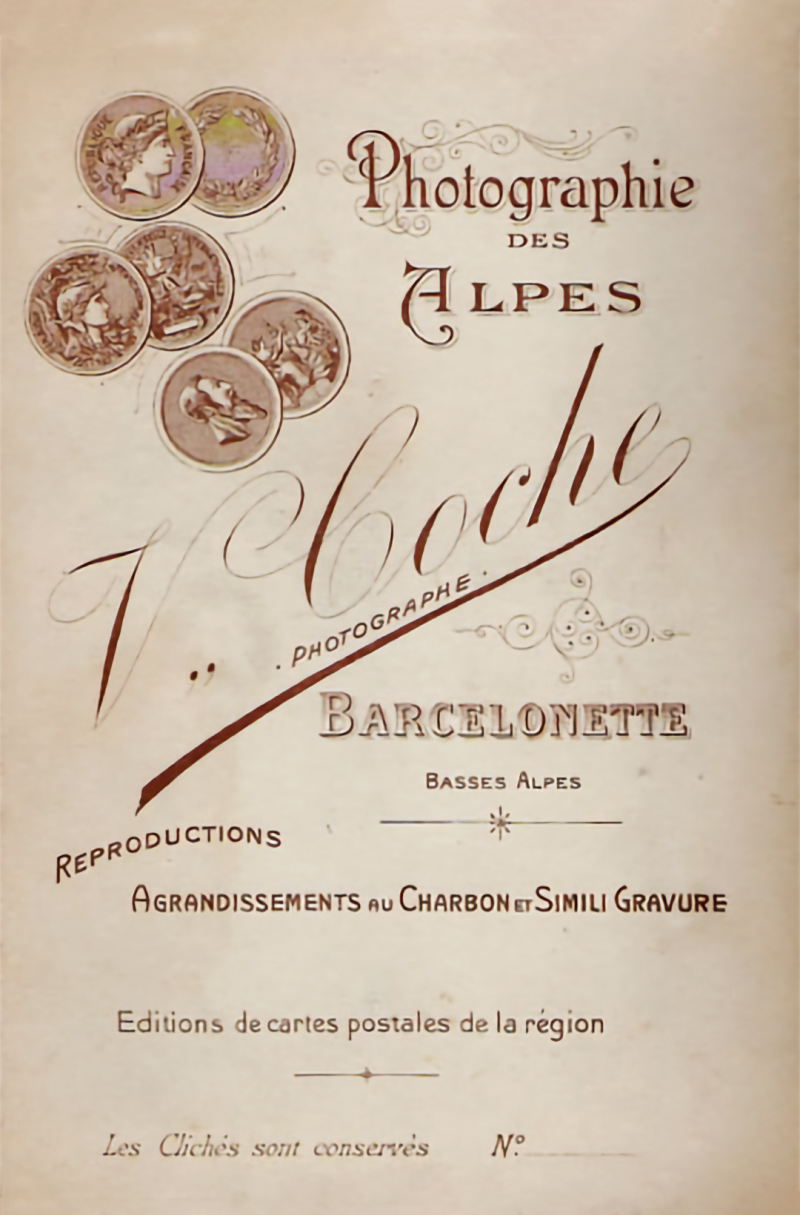

- Le dos de la photo : LA PISTE ROYALE : C'est souvent là que se cache le trésor. Au dos des photos-cartons du XIXe siècle, le photographe apposait sa "marque" : son nom, l'adresse de son studio, parfois les médailles qu'il avait gagnées à des expositions.

- Pourquoi c'est crucial ? L'adresse vous donne une localisation géographique précise. Si le photographe est à Barcelonette, il y a 99% de chances que les personnes sur la photo vivent à Barcelonette ou dans les villages alentour.

- De plus, grâce aux annuaires commerciaux de l'époque (consultables sur Gallica) ou aux travaux de recherches (il existe des dictionnaires de photographes par département), on peut connaître les dates d'activité d'un studio à une adresse donnée. Si vous savez que le photographe "V. Coche" a exercé au 12 rue de la Gare entre 1885 et 1902, vous venez de dater votre photo avec une précision redoutable !

Étape 2 : Analyser les personnages (Les sujets)

- La mode vestimentaire : L'horloge du Temps La mode est le meilleur outil de datation après le photographe.

- Pour les femmes : La silhouette change radicalement d'une décennie à l'autre. La crinoline (jupe très large et ronde) signe les années 1860. La tournure (ou "faux-cul"), qui accentue le volume sur l'arrière, est typique des années 1870-1880. Les manches "gigot" (très bouffantes aux épaules) sont emblématiques des années 1890. Les corsets "en S" et les grands chapeaux, du début des années 1900.

- Pour les hommes : C'est plus subtil, mais les cols de chemise, la forme des chapeaux, la coupe des vestes et des pantalons évoluent.

- Pour les enfants : Jusqu'à 4-5 ans, les petits garçons portaient des robes, comme les filles ! La coupe de cheveux est aussi un indice.

- Où trouver de l'aide ? De nombreux sites internet et livres sont dédiés à l'histoire de la mode. En comparant votre photo avec des images datées, vous pouvez affiner votre estimation.

- Le langage corporel et la composition

- La pose : Dans les studios, la pose était codifiée. On s'appuyait sur une colonne, on s'asseyait dans un fauteuil imposant. Personne ne sourit : le temps de pose était long et le sourire n'était pas de mise.

- La hiérarchie : Observez la disposition du groupe. Le patriarche est souvent assis au centre, les autres debout autour. Qui touche qui ? Une main sur une épaule peut indiquer un lien fort (mari et femme, mère et fils).

Étape 3 : Analyser le contexte (L'événement)

- Le Décor : S'agit-il d'un studio avec une toile de fond peinte représentant un paysage bucolique ? Ou la photo est-elle prise en extérieur, devant la maison familiale, ce qui est plus rare avant 1900 ?

- L'Occasion : La photo immortalise souvent un grand événement de la vie.

- Photo de mariage : La robe de la mariée est souvent sombre au XIXe siècle, la robe blanche se généralisant plus tard. La présence de fleurs est un indice.

- Photo de communion ou de conscription : Les jeunes gens portent un costume spécifique et souvent un brassard.

- Photo militaire : L'uniforme est une mine d'informations ! Le régiment, le grade, les décorations permettent d'identifier le parcours du soldat et de dater très précisément le cliché.

- Photo de deuil : Après un décès, la famille se faisait parfois photographier en habits de deuil (noir, crêpe). Un portrait du défunt est parfois visible dans un médaillon.

5 octobre 1946 — Un mariage chez les Dhainaut — Archives personnelles

En croisant tous ces indices – le support, le photographe, la mode, l'événement – vous pouvez transformer une photo anonyme en un témoignage daté, localisé et contextualisé.

Chapitre 3 – La chasse aux trésors : Où trouver ces photos ?

- Le premier cercle : votre famille Commencez chez vous, chez vos parents, vos grands-parents. Ouvrez les albums, mais surtout, les boîtes à chaussures, les boîtes en fer blanc où sont stockées les photos "en vrac". INTERROGEZ VOS AÎNÉS ! C'est la priorité absolue. Asseyez-vous avec eux, un album sur les genoux, et un carnet (ou un dictaphone). Notez tout ce qu'ils vous disent : "Ça, c'est ta grand-tante Germaine, le jour de son mariage avec Paul". Cette mémoire orale est fragile et disparaît avec eux.

Mon trésor : ± 5000 photographies familiales numérisées et archivées — Archives personnelles

- Le deuxième cercle : La "cousinade" Votre branche de la famille n'a peut-être que peu de photos, mais un cousin éloigné a peut-être hérité de la boîte à trésors de l'autre branche. Utilisez votre arbre en ligne (Geneanet, etc.) pour contacter vos cousins. Proposez de partager les photos que vous avez, cela les incitera à partager les leurs.

- Le monde numérique : Les bases de données en Ligne

- Geneanet : La section "Photos & Documents" est une immense photothèque collaborative. En liant vos photos à votre arbre, vous permettez à d'autres de les trouver, et inversement.

- Les Archives : Ne les négligez pas. On peut trouver des photos d'identité dans les fiches matricules militaires, les dossiers de la Légion d'Honneur, les dossiers de naturalisation (lettre D) ou même certains dossiers de prisonniers.

Chapitre 4 – Préserver et partager : Votre devoir de Mémoire

Trouver des photos est une chose, les conserver en est une autre.

- La conservation physique

Manipulez les originaux avec soin, si possible avec des gants en coton. Conservez-les à plat, dans des pochettes ou boîtes de qualité archive (sans acide), à l'abri de la lumière, de la chaleur et de l'humidité. N'écrivez jamais au stylo bille au dos d'une photo ! Utilisez un crayon à papier, très légèrement. - La numérisation : la sauvegarde essentielle

Scannez tout, en haute résolution (600 dpi minimum), au format TIFF (pour l'archive) et JPEG (pour le partage). - L'identification numérique : La clé de la transmission

Une fois scannée, une photo redevient anonyme si vous ne l'identifiez pas.- Nommez le fichier de manière explicite : 1895_ca_Famille_Martin-Dubois_Carvin_Studio-Dupont.jpg (ca = circa, environ).

- Utilisez les métadonnées : La plupart des logiciels de photo permettent d'intégrer des informations (légende, date, lieu, noms des personnes) directement dans le fichier. Ces informations voyageront avec l'image.

- Le partage

Mettez vos photos en ligne sur votre arbre ou dans un cloud.- C'est le meilleur moyen de les sauvegarder, de les partager avec votre famille et de peut-être, grâce à la magie d'internet, permettre à un autre généalogiste d'identifier un visage inconnu sur l'une de vos photos.

- Si vous le permettez dans les accès, d'autres cousins pourront à leur tour ajouter des photos supplémentaires dans votre cloud et ainsi agrandir votre collection !

Conclusion – Les visages de notre histoire

La photographie de famille est une source profondément humaine. Elle nous relie à nos ancêtres d'une manière qu'aucun texte ne pourra jamais égaler. Apprendre à les décrypter, c'est leur rendre la parole, leur redonner leur place dans le grand récit familial. Chaque photo identifiée est une petite victoire contre l'oubli. Alors, à vos albums, à vos loupes. Les visages de votre histoire vous attendent.

Dans notre prochain article pour le #ChallengeAZ, nous reviendrons à une source écrite, un document administratif qui est un véritable instantané de la vie de nos familles à un moment donné, avec la lettre R... comme Recensements de population.

Ajouter un commentaire

Commentaires

Emile, article très intéressant, qu'il serait opportun de ressortir le 10 janvier 2026 pour le premier rendez-vous photo du mois

Merci beaucoup ! C'est une excellente suggestion.

La bonne nouvelle, c'est que l'article ne bougera pas d'ici là ! 😉 Il est en ligne et il reste entièrement à votre disposition.

N'hésitez surtout pas à vous en servir. C'est fait pour être partagé et utilisé !

Merci pour cet article de qualité !

Un très bel article ! J'ai la chance d'avoir récupéré une "boite à chaussures", il y a 2 ans.. avec des photos anciennes que j'ai numérisées.. Pour la plupart elles ont été faites par mon grand-père, dans les années 20 à 50..Une chance : il a souvent daté et situé l’évènement au dos.. C'est un sacré travail de renommer les fichiers.. mais quel bonheur ! Merci pour cet article que je partagerai sur mon blog (https://lafamilledeve.over-blog.com/).